Le Sursaut pour le développement de l’Afrique et le changement social : Et si on arrêtait enfin de dormir ?

Le développement de l’Afrique par les Africains !

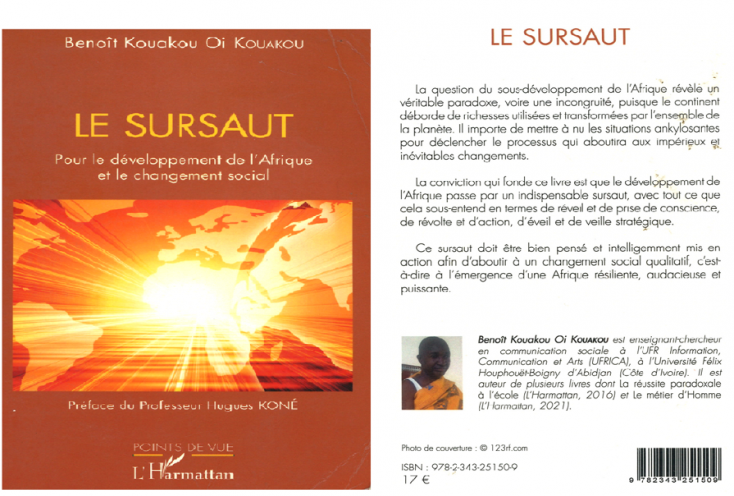

Et si le remède au développement de l’Afrique ne résidait ni dans l’endettement, l’aide internationale, les politiques d’ajustement structurels, mais… dans un véritable réveil collectif à travers un « sursaut » ? La proposition émane du professeur Benoît Kouakou Oi Kouakou, enseignant-chercheur en communication à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, dans son essai Le Sursaut pour le développement de l’Afrique et le changement social, un essai de 156 pages, paru en 2022 aux éditions L’Harmattan.

L’ouvrage débute par un proverbe Agni (Ndlr : ethnie du Sud-Est ivoirien) aussi poétique que tragique : « Je suis arrêté dans l’eau, et pourtant je meurs de soif. », page 21. Une fresque issue de l’oralité qui met en lumière le paradoxe de la persistance de la pauvreté sur un continent riche en ressources naturelles, doté d’un capital humain jeune et brillant, mais qui reste englué dans un sous-développement chronique. La faute, selon l’auteur à des « situations ankylosantes ». Trivialement, notre continent traine un blocage à la fois historique et culturel.

« Le sursaut » comme thérapie

Pour guérir de l’immobilisme, l’enseignant-chercheur préconise un « sursaut ». Plus qu’une simple notion ou un effet d’annonce, il s’agit d’un puissant levier d’éveil caractérisé par une véritable prise de conscience collective, une révolte constructive et un engagement citoyen, ancrés dans les réalités africaines. En d’autres termes, une exhortation à ne compter que sur soi !

Structuration en cinq temps

Préfacé par le professeur Hugues Koné, l’essai est structuré en cinq chapitres clairs. A l’image d’une feuille de route pour un continent déterminé à enfin se réveiller. L’introduction « Une communication pour le sursaut et le changement social » sonne comme une urgence morale et intellectuelle à se secouer pour commencer à « Penser le sursaut africain » au chapitre I, dans le but de changer de paradigme mental, interroger la pertinence des modèles hérités. Bref, s’émanciper du mentorat intellectuel. Un exercice qui doit déboucher sur l’identification des acteurs et domaines (Gouvernance, éducation, jeunesse, communication) dans le chapitre II relatif au « … développement en action ». Il n’est nullement question de concepts creux mais de leviers pertinents.

Le chapitre III « Le sursaut à l’aune de la communication traditionnelle africaine » s’inscrit dans un souci de pragmatisme. A l’air des réseaux sociaux, Pourquoi l’Afrique ne créerait-elle pas ses propres codes en faisant dialoguer griots et influenceurs afin de mobiliser les masses au « sursaut » ? Une approche à scruter de près pour mieux appréhender « L’Afrique que nous voulons », dans la conclusion. Un continent résilient, souverain, acteur et maître de son destin.

Dans le sillage des devanciers … avec lucidité

Cet essai s’inscrit dans le sillage des devanciers. Ces grands penseurs panafricains comme Frantz Fanon, Kwame Nkrumah ou encore Axelle Kabou, mais avec une approche équilibrée. Evidemment, la colonisation et les ingérences étrangères ont engendré des stigmates. Toutefois, cela ne saurait continuer de servir d’excuse à l’inaction ou à la fuite en avant. Le moment de s’assumer et d’assumer son avenir est arrivé.

Le paradoxe éditorial

Clin d’œil au paradoxe éditorial de l’ouvrage, le lecteur ne comprendra certainement pas qu’un essai qui prône la souveraineté intellectuelle africaine ne soit pas édité par une maison d’édition… africaine.

Qu’à cela ne tienne…cet ouvrage constitue un essai salutaire, qui refuse les faux-semblants et appelle à une dynamique claire, endogène et résolue..

Un livre à mettre entre les mains des décideurs, enseignants, étudiants, chercheurs… et surtout, citoyens africains qui refusent que l’Afrique dorme un jour de plus.