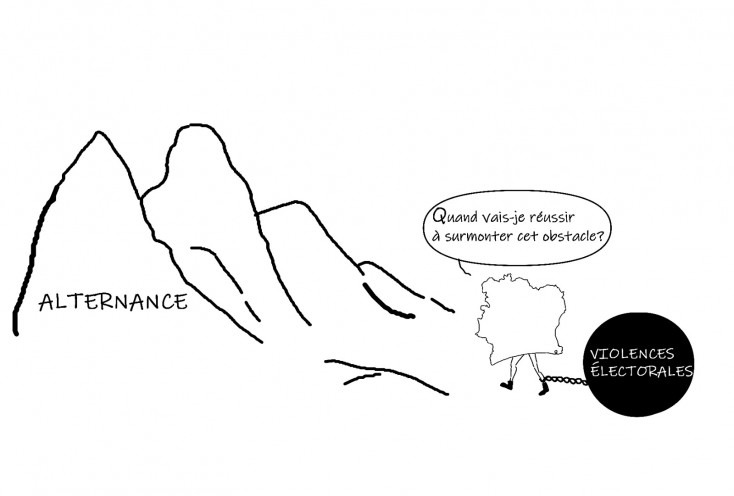

Périlleuse alternance

Pourquoi la Côte d’Ivoire échoue-t-elle à réussir l’alternance pacifique au sommet de l’État ?

Lors d’un récent échange informel, un visiteur occidental a subtilement rappelé à www.letau.net une évidence.

Depuis la disparition de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République, la Côte d’Ivoire n’a jamais franchi l’épreuve de l’alternance pacifique au sommet de l’État.

Cette observation, aussi simple que dérangeante, convoque la problématique suivante : pourquoi une transition pacifique au sommet de l’État semble-t-elle relever d’un luxe hors de portée chez nous ?

Depuis 1993, chaque tentative d’alternance s’est accompagnée de convulsions majeures. Un coup d’État en 1999, suivi d’une élection sur fond d’exclusion contestée en 2000, une crise postélectorale en 2010 qui a fait plus de 3 000 morts, et des tensions ayant entouré l’élection en 2020, marquée par un appel à la désobéissance civile et des violences.

Chez nous, la présidentielle est un sport de combat. Ces épisodes, loin d’être anecdotiques, confirment la difficulté chronique du pays à organiser une succession politique sans heurts. Après l’attiéké, et si on brevetait cet incroyable talent ?

Au-delà de l’observation polie, c’est l’une des fragilités structurelles de notre démocratie qui est indexée. Elle est symptomatique d’une anomalie qu’il faut arrêter de traîner.

En apparence anodine, cette question éclaire notre rapport intime au pouvoir. Perçu et conçu non plus comme un mandat limité dans le temps au service du bien commun, mais comme une mission messianique, un droit quasi divin, une onction intemporelle.

Nos élites politiques – toutes tendances confondues – se croient investies d’une mission de salut public national, pensent être indispensables, infaillibles, irremplaçables, et finissent par confondre longévité et légitimité. Après tout, pourquoi changer un chef qui marche bien, ou qui marche seul ?

Sous ce prisme, la critique se transforme en trahison, voire en crime de lèse-majesté, dans une République monarchique.

Dans leur sillage, une partie de l’administration publique, affectée par le clientélisme et les conflits d’intérêts, affiche une loyauté fluctuante. Certains fonctionnaires et agents de l’État, loin d’être des serviteurs de la République, œuvrent davantage pour leurs intérêts personnels que pour l’intérêt général. Leur allégeance va, non à l’État, mais à l’homme fort du moment, à ses proxies et réseaux d’influence.

Mais enfin, qui ne rêve pas d’un petit poste tranquille, une nomination discrète, une villa en banlieue bien méritée, une retraite, et un avenir à l’abri du besoin ?

Cette dynamique, fort heureusement non généralisée, fragilise l’idée même d’une continuité de l’État et rend toute perspective d’alternance suspecte, dangereuse, presque illégitime et suicidaire.

Ici, il n’y a aucune différence entre départ du pouvoir et avis d’expulsion.

Confronté à une équation sociale personnelle, le peuple oscille entre passivité et opportunisme. Il défend les petits privilèges qu’il obtient, plus que les principes, ou l’exigence de soumission à la loi.

On ne réclame plus la démocratie, mais une connexion Wi-Fi stable et une place au concours de la fonction publique.

Les conflits fonciers, sociaux ou successoraux sont autant de manifestations de cette conception erronée. Ils naissent de la disparition des figures tutélaires, du manque de courage des sachants, de l’absence d’autorité morale et de repères.

Ce vide, on le remplit avec ce qu’on a sous la main : l’intuition, l’interprétation, les rumeurs, ou l’onction supposée du vieux patriarche vu en songe.

À cette conjonction de facteurs s’ajoute une constante : l’incapacité collective à construire des ponts de convergence autour des sujets de fond cruciaux.

Toute prise de position, même sincère, est analysée sous l’angle de l’onomastique, de l’origine, de l’appartenance communautaire, politique. L’idée n’a aucune valeur en soi. Elle dépend du porteur. Le débat public se mue en procès d’intention, en arène de gladiateurs numériques, avec des propagandistes professionnels, sur fond de méfiance et de manœuvres de déconstruction. Un véritable cirque où c’est à qui vociférera et insultera le mieux.

Inutile, dans ces conditions, de parier sur la pérennité d’une telle société, capable de survivre, mais qui ne saurait durablement prospérer.

Elle s’épuise au prix d’un tout répressif pour maintenir un semblant d’ordre et de stabilité, qui ne résiste jamais vraiment à l’épreuve du temps.