Météo et production agricole : pourquoi la Côte d’Ivoire n’est pas à l’abri d’un choc vivrier majeur (Première partie)

• Comment le changement climatique met sous pression la sécurité alimentaire et le pouvoir d’achat des ménages

Quand la météo refuse de s’aligner, ce ne sont pas seulement les sillons qui se dessèchent. Les rendements chutent, les revenus fondent comme neige au soleil. En bout de chaîne, les prix à la consommation grimpent sur les marchés. De Bouaké à San Pedro, en passant par Korhogo et Soubré, des plaines rizicoles aux périmètres maraîchers, cette enquête révèle une agriculture ivoirienne essentiellement pluviale, sous stress permanent, confrontée à un climat de plus en plus imprévisible et à une circulation parfois inégale de l’information agro-météorologique.

Derrière les fragilités quotidiennes des producteurs transparaît un risque plus large, systémique : celui d’un choc vivrier dont les premières secousses se font ressentir dans l’assiette et sur le pouvoir d’achat des ménages. En remontant du marché au champ, puis à la source des données climatiques, letau.net met en lumière les mécanismes, les responsabilités et les marges de manœuvre d’un pays qui, en dépit de ses atouts agricoles, n’est pas à l’abri des caprices du ciel.

Variétés de légumes sur les étals au marché de la Carena. Crédit photo : Aude-Carole Séry

Le kilo de tomates à 800 francs CFA, le piment et le gombo à 1 000 francs, la mangue greffée entre 250 et 350 francs CFA. En ce matin du 8 janvier, au marché de la CARENA, au Plateau, les prix paraissent alignés sur le portefeuille des consommateurs, comme si la saison avait décidé de ménager leur pouvoir d’achat.

Une situation en trompe-l’œil, avertissent les commerçantes. À la moindre pénurie, ces prix sont susceptibles de s’emballer. La tomate peut alors grimper à 1 600, voire 1 700 francs CFA le kilo, ou à 2 000 FCFA comme en décembre 2023.

Ici, les commerçantes évoquent un approvisionnement direct auprès des producteurs. Une chaîne courte qui exclut les faux-frais. Mais une chaîne sans amortisseur. En cas de baisse des productions, l’impact est immédiat sur les étals.

De la donnée au calendrier

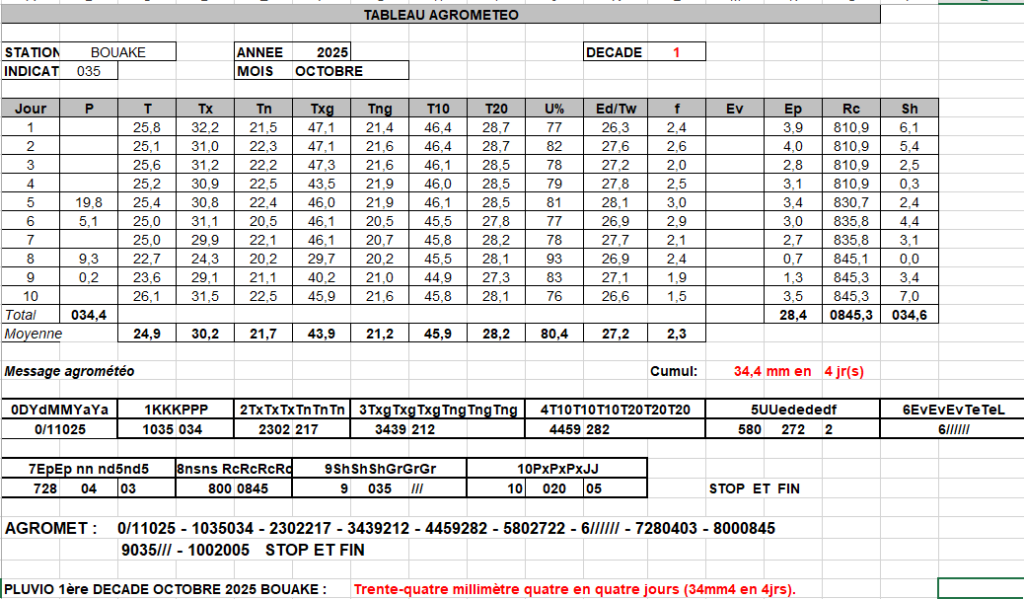

En amont de cette chaîne, presque invisible, se trouve un maillon essentiel : la SODEXAM et son service agro-météo. C’est à partir de la collecte et du traitement des données issues de stations météorologiques parfois centenaires – à l’image de celles de Bouaké, Karakoro, Soubré ou San Pedro – que se joue, en partie, l’abondance ou la rareté de la production agricole.

Toutefois, la donnée brute n’est pas une fin en soi. Le véritable produit attendu par le monde agricole est le calendrier cultural : la traduction opérationnelle du climat en décisions agricoles concrètes : semer, attendre, traiter ou éviter.

ENCADRÉ | Le processus de production du calendrier cultural

Le calendrier cultural constitue l’aboutissement opérationnel de toute la chaîne agro-météorologique. Sa production repose sur plusieurs étapes techniques interdépendantes.

Elle commence par la collecte de données fiables, issues de stations automatiques – et historiquement manuelles. Suivent le traitement, la centralisation et le stockage, adossés à un serveur central qui suppose une maintenance permanente, des mises à jour régulières et une supervision humaine qualifiée.

L’analyse agro-météorologique croise alors les données climatiques avec les cycles des cultures et les spécificités des zones de production – Bouaké, Korhogo, Soubré, San Pedro, entre autres – en s’appuyant sur des métadonnées essentielles : localisation, type de capteur, historique de fonctionnement.

Un point revient avec insistance : le temps. Un calendrier cultural livré trop tard devient inopérant, voire contre-productif.

L’appropriation reste le maillon faible. Souvent produit dans un cadre de projet, le calendrier cultural peine à survivre au financement initial, faute de vulgarisation continue, de relais locaux identifiés et de financement pérenne.

Au bout de cette chaîne, l’équation est simple : sans stations fonctionnelles, pas de données fiables ; sans données fiables, pas de calendrier pertinent ; et sans calendrier pertinent, les producteurs restent exposés.

ENCADRÉ | Genèse de l’agro-météo

Kouassi Koffi, le pionnier du bulletin agro-météo. Crédit Photo : Bony Valéry

À Harriskro, à 38 km de Bouaké, sur l’axe Bouaké-Béoumé, où nous l’avons rencontré, il nous décrit le processus de production d’un bulletin agro-météo à partir d’une station d’observation. Une chaîne à cinq étages qui part de l’observation sur le site (pluie, températures, vent, humidité…), consignée dans un carnet. Elle se poursuit avec la compilation dans un tableau climatologique (TCM), la transmission parfois sous forme codée/chiffrée (héritage de l’époque radio/fax), le décodage et les calculs à la base. On passe du “brut” à des indicateurs agricoles (bilan hydrique, réserves d’eau du sol, évapotranspiration, ensoleillement, risques de sécheresse) et enfin, l’interprétation. C’est là que naît l’information actionnable pour décider de semer, suivre la floraison ou anticiper un stress hydrique.

L’ex-agent en profite pour lâcher une anecdote. Au départ, le bulletin agro-météo s’est d’abord construit manuellement, à la sueur de l’encre et du papier, tableaux renseignés et calculés à la main, avant l’ère des outils informatiques généralisés. Une méthode artisanale, mais structurée, qui obligeait à maîtriser la donnée avant même de la publier.

« Un jour de pluie ne fait pas une décision agricole », martèle-t-il. L’agriculture a besoin de tendances (ce qui entre dans le sol, ce qui s’évapore, ce qui reste disponible pour la plante). D’où le choix d’un bulletin agro-météorologique décadaire, plutôt que des annonces journalières, plus pertinentes pour « l’aisance des êtres humains » que pour une culture.

Sur sa lancée, Kouassi Koffi situe les premières demandes du côté des importateurs/exportateurs de café-cacao. Leurs chaînes d’achat et de transformation reposaient sur des critères techniques. Ils avaient besoin d’une météo interprétée plutôt que d’un simple « il pleuvra demain ». Il raconte avoir dû expliquer la signification de chaque variable et la manière d’en faire un outil de décision.

Initialement, il s’agissait de produire une information en français simple, destinée à être traduite en langues locales par les radios de proximité, pour toucher le producteur « à 800 km d’Abidjan ». Il regrette que, faute de mécanisme stable, cette vulgarisation soit restée inachevée, de son point de vue.

Pour lui, pas d’agro-météo crédible sans un réseau de mesures dense, opérationnel, entretenu, idéalement au plus près des bassins agricoles. Sans station, la donnée devient lointaine, contestée, et parfois inutilisable. « La donnée brute, c’est une matière première. Le produit, c’est l’explication », précise-t-il.

Chaînon rompu

Force est cependant de reconnaître qu’entre la production de l’information et son usage réel, un chaînon semble s’être rompu.

À Korhogo, les agents de l’ANADER parlent d’expérience. Ils se souviennent de cette période où les bulletins agro-météo de la SODEXAM arrivaient à date fixe, décade après décade, avec des indications claires. Ces informations, relayées via les organisations paysannes, permettaient d’éviter des semis hasardeux et de mieux sécuriser les campagnes. Puis les projets ont pris fin. Les envois se sont espacés, avant de disparaître.

Aujourd’hui, malgré l’existence de données pluviométriques accumulées sur des années, l’information ne descend plus avec la même régularité vers les producteurs. Sur le terrain, cette rupture nourrit les malentendus. Faute d’alertes climatiques continues et contextualisées, les paysans s’en remettent de plus en plus à leur mémoire des saisons, guettant non pas la première pluie, mais la pluie utile, celle qui s’installe, dure et ne trahit pas.

Dès lors, une question s’impose : comment ces prévisions sont-elles réellement exploitées par les paysans et les agences techniques d’appui ?

Là où tout se joue

Pancarte annonçant un projet agro-forestier. Crédit photo : Bony Valéry

En remontant la chaîne de production, le décor change radicalement. À Bouaké, Tabako, Karakoro, Soubré ou San Pedro, les producteurs font face à une autre réalité : celle de décisions prises en permanence sur fond d’incertitude climatique.

Dans les champs, la pluie n’est plus une donnée abstraite. Elle conditionne le calendrier des semis, la réussite des cultures, la survie économique des exploitations familiales.

À Soubré, les échanges avec les agents de l’ANADER révèlent que l’adaptation au changement climatique repose moins sur des outils agro-météorologiques formalisés que sur une ingénierie empirique de terrain. En élevage, les techniciens décrivent des stratégies d’ajustement directement liées aux effets observables du climat : ombrage renforcé des poulaillers face aux fortes chaleurs, choix de sites protégés contre les vents violents, refroidissement de l’eau de boisson pour limiter le stress thermique et préserver l’ingestion alimentaire. En pisciculture, l’absence fréquente d’aération artificielle rend les systèmes dépendants de la pluviométrie et du renouvellement naturel de l’eau, avec des pratiques agro-écologiques locales comme l’intégration riz–poisson.

Mais le constat le plus structurant concerne le déficit d’accès et d’opérationnalisation des données météorologiques. Dans la région de la Nawa, l’agence d’encadrement ne dispose d’aucune station météo propre. Les agents travaillent à partir d’informations fragmentées et d’observations locales, avec un accès jugé peu fluide aux données de la station automatique de CIFOR-ICRAF. Contrairement à d’autres zones comme Bouaké ou Korhogo, où l’appui de la SODEXAM permet une traduction plus systématique des prévisions, les données climatiques ne sont ici ni transformées en conseils standardisés, ni diffusées sous forme de bulletins agro-météo simplifiés.

Cette lacune se matérialise dans un symbole fort : l’absence de calendrier cultural actualisé, les références disponibles datant de 1996. En pratique, les décisions de semis ou de report des mises en place reposent sur l’expérience accumulée et la lecture empirique des saisons – pluies tardives, poches de sécheresse, fins précoces de saison – plutôt que sur des outils prospectifs partagés avec les producteurs.

Ces informations mettent en évidence une fracture territoriale dans les impacts climatiques : cultures desséchées et pertes visibles dans le Nord, contre une relative résilience végétative dans le Sud-Ouest grâce à une pluviométrie plus régulière. Face à ces déséquilibres, l’agroforesterie et les cultures associées apparaissent comme les principales solutions promues localement, tandis que l’agriculture « intelligente face au climat » reste davantage un horizon théorique qu’une réalité opérationnelle.

À Ndriagui, à une vingtaine de kilomètres de Soubré, dans la sous-préfecture d’Oupoyo, les producteurs rencontrés décrivent des pratiques d’adaptation déjà visibles au champ. L’agroforesterie, d’abord, avec l’association du cacao à des essences d’ombrage qui atténuent le stress thermique et améliorent la rétention d’humidité des sols. La diversification des cultures, ensuite, pensée comme une assurance face aux aléas climatiques et aux chutes de rendement. Ces approches, appuyées par le Centre international de recherche en agroforesterie (CIFOR-ICRAF), traduisent une tentative concrète de passer d’une agriculture subie à une agriculture plus résiliente.

Pour le Dr Amani, spécialiste du changement climatique au CIFOR-ICRAF, l’adaptation agricole repose sur deux piliers : les pratiques de résilience et l’information climatique traduite en décisions opérationnelles. Miser sur une seule culture, aujourd’hui, revient à jouer toute une saison sur un ciel devenu imprévisible.

Produire sans données, ou presque

Producteurs de la Coderiz à Tabako. Crédit photo : Bony Valéry

À Tabako, à une dizaine de kilomètres de Bouaké, des riziculteurs de la Coopérative de Développement de la Riziculture (CODERIZ) dressent un constat sans détour. Quelques averses en mars-avril ont laissé croire au lancement normal de la campagne, avant un arrêt brutal dès mai. Le ciel s’est refermé, et avec lui les espoirs. Riz pluvial, maïs, igname : « tout a brûlé ». Les chiffres, eux, ne s’arrangent pas avec la vérité. Là où un hectare devait produire 5 à 5,5 tonnes, certaines parcelles n’ont rendu que 400 à 600 kilos. À l’échelle des ménages, le choc est frontal : plus de 90 % de pertes selon la coopérative. Un producteur qui investissait 100 000 FCFA pouvait espérer jusqu’à 1 million de FCFA en année normale. Cette saison, il repart avec 75 000 à 80 000 FCFA, quand ce n’est pas les mains vides. Même l’autoconsommation familiale, traditionnel filet de sécurité, s’effondre. Derrière les champs secs, ce sont des crédits impossibles à rembourser, des intrants à solder, des labours mécanisés déjà payés… et une spirale d’endettement qui se referme.

La CODERIZ n’est pourtant pas une structure marginale. Créée en 2009, elle regroupe 209 membres, exploite 200 hectares en périmètre irrigué sous barrage et environ 700 hectares en non irrigué, les plus exposés aux caprices climatiques. Son fonctionnement repose notamment sur un prélèvement de 2 FCFA par kilogramme pour assurer la vie coopérative. Mais face au dérèglement pluviométrique, l’organisation se heurte à une limite brutale : sans eau, la technique ne pèse rien. Les producteurs évoquent bien les ateliers, les conseils de l’ANADER, les projections climatiques, les notions d’« agriculture intelligente », les casiers et diguettes censés retenir l’humidité. Sur le terrain pourtant, l’information météo arrive par fragments, souvent sans traduction opérationnelle, et surtout sans retour. Des données sont collectées, transmises, mais les producteurs disent ne jamais voir ce qu’elles deviennent, ni comment elles devraient guider concrètement leurs décisions. Cette rupture du lien – entre mesure, prévision et usage – alimente une défiance silencieuse : à quoi sert la donnée, si elle ne change rien au sort du champ ?

À cela s’ajoute un autre verrou structurel : l’accès aux semences adaptées. Les variétés dites résistantes à la sécheresse existent, mais elles doivent être commandées un an à l’avance, quand elles sont disponibles. Faute de base semencière, les producteurs se rabattent sur des semences anciennes, moins performantes. Même lorsqu’une variété est recommandée, elle n’est pas toujours adaptée au terroir local. Ici, disent-ils, une variété comme Cobra “marche”, quand d’autres échouent. Pire : une boîte censée couvrir un hectare n’y parvient pas réellement, à cause de pertes pouvant atteindre 40 % au semis. Résultat : la semence coûte plus cher qu’annoncée, pour un rendement toujours plus incertain.

Et déjà, la crise déborde du champ vers le marché. Moins de production locale signifie une hausse des prix. Le riz, la tomate, les cultures maraîchères suivent la même trajectoire : seuls ceux qui disposent d’un forage ou d’un accès sécurisé à l’eau pourront produire en saison sèche. Les autres regarderont les prix grimper.

La pluie, ici, n’est plus seulement une donnée climatique. Elle devient un facteur de fracture économique, le premier signal d’alerte d’un choc vivrier qui ne dit pas encore son nom. (A suivre…)

Réalisée dans le cadre d’un projet d’enquête pilote, avec l’appui de la SODEXAM sur le thème : » Météo et production agricole : comment les prévisions météorologiques sont-elles exploitées par les paysans et les agences techniques d’appui ? «