Le choix de raison : Dans le quotidien de la jeunesse ivoirienne

Chronique des illusions perdues

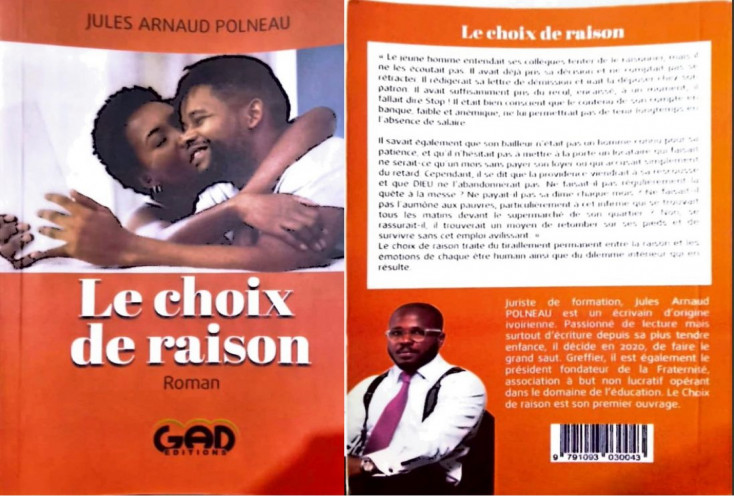

Juriste de formation, greffier, Jules Arnaud Polneau livre, pour son premier roman, un portrait lucide d’un jeune homme en quête de sens au cœur de la société ivoirienne. À travers un style authentique, un vocabulaire local, l’auteur explore les aspirations contrariées de la jeunesse, les relations complexes, le choc des visions et la difficile quête d’autonomie. Il soulève des questions sociales actuelles telles que l’entrepreneuriat et la justice familiale. En dépit de quelques imperfections stylistiques, ce récit de 100 pages, publié aux éditions Gad en 2025, offre une réflexion engagée sur ces choix qui façonnent l’existence.

Le choix de raison s’inscrit dans une veine résolument réaliste. Le lecteur y suit Luc, jeune homme de 27 ans, comptable senior dans le privé, qui démissionne à la suite d’une énième humiliation publique, œuvre de sa hiérarchie. Déçu, naïf, parfois rêveur, emporté par son enthousiasme et ses illusions, il se convainc que Dieu se souviendra de son altruisme.

Quête de repères

Sa trajectoire illustre les désillusions d’une jeunesse en quête de repères. Son éducation stricte par une mère enseignante qui rêve de réussite pour lui contraste avec son besoin d’indépendance et de reconnaissance à l’âge adulte. L’absence de figure paternelle dans sa vie a-t-elle eu un impact sur ses décisions ?

Réalisme

À ses côtés, tout à l’inverse, son ami Kader incarne le réalisme lucide d’un jeune qui a la tête sur les épaules. Il symbolise l’amitié fidèle mais avisée. Leurs dialogues, tout comme ceux du héros avec Fatim, sa bien-aimée reflètent la spontanéité des échanges entre jeunes.

Face au réel

Luc, passionné de peinture, voit ses rêves contrariés par une mère préoccupée par la stabilité. À la page 29, elle le recadre fermement :

« Devenir peintre ? Dans quel pays ? Ici ? Parce que tu crois que cela nourrit son homme ? Tu ferais mieux de te ressaisir Lulu ! Avocat, médecin, architecte, chirurgien, voilà des professions auxquelles tu dois penser, dis donc ! »

Ce passage illustre le conflit entre vocation et pragmatisme socio-économique.

Amour, trahison, justice

Fatim, figure féminine centrale, est dépeinte comme une croqueuse de diamants, matérialiste et manipulatrice. Malgré les mises en garde de Kader, Luc veut faire sa propre expérience. Celle-ci lui laissera un goût amer. Il sombre dans la dépression. L’intervention de sa mère, alertée par Kader, lui offre l’opportunité de se reprendre. Pas pour longtemps. Fatim réapparaît, lui faisant perdre le sens des priorités. Conséquence, son contrat avec la galerie d’art de Mme Delafleur, une promotrice expatriée qui fondait d’énormes espoirs en lui, est rompu, page 83.

Coup de poignard

Suprême trahison, Fatim l’achève en le dépouillant de ses dernières économies pour s’envoler vers un avenir incertain au Maroc.

Le roman soulève alors une question existentielle essentielle : faut-il de nouveau faire confiance à une personne qui nous a trahi une première fois ?

Injustices sociales

Entre-temps, le jeune homme, qui a perdu sa mère dans un tragique accident de la route – au moment où il venait de se réconcilier avec elle – s’entend dire par son oncle Félicien, frère aîné de sa mère, que lui, le fils unique, n’a aucun droit sur l’héritage familial. Une scène qui met en lumière les injustices autour de la succession en Afrique.

Satire douce-amère

L’auteur, fondateur de l’ONG Fraternité qui œuvre dans le domaine de l’éducation, aborde aussi des sujets qui font partie de l’équation sociale locale : l’accueil déshumanisé dans les hôpitaux publics, les abus dans le monde de l’emploi, ou encore les illusions vendues par les chantres de l’entrepreneuriat.

Maladresses à corriger

Quelques erreurs entachent la lecture. À la page 43, le mot « tords » est employé au lieu de « torts ». Page 75, l’auteur écrit « Big Gates » au lieu de « Bill Gates ».

Ces approximations appellent une relecture plus rigoureuse.

Final percutant

L’intérêt majeur de l’œuvre réside dans ses cinq dernières phrases, page 94 : « Aah l’amour rend aveugle ! Mais est-ce seulement de l’amour ? N’y avait-il pas plus que cela ? De l’envoûtement ? De la sorcellerie ? Toutes ces choses qui empêchent l’homme d’effectuer des choix de raison ? »

Ce passage ouvre une réflexion salutaire sur les forces invisibles, culturelles ou psychologiques, qui entravent la lucidité individuelle. Il a le mérite d’élargir la portée du roman, d’ouvrir le débat, et de nourrir la réflexion du lecteur… au-delà d’une intrigue qui, sans cela, le laisserait sur sa faim.

Coup d’essai…

La couverture – représentant un jeune homme branché, tablette entre les mains, enlacé par une amoureuse – tranche avec le contenu du livre. Même si les goûts et les couleurs relèvent d’un jugement de valeur.

Malgré ses maladresses, Le choix de raison livre un témoignage crédible et utile, dans une société où l’illusion d’autonomie se heurte à la dure réalité. L’usage des mots issus du vocabulaire ivoirien : “Goumin, Zeh party, Gbaka, Bro”, ancre le récit dans sa réalité.

Pour un coup d’essai, ce n’est certes pas un coup de maître, mais un coup honnête, prometteur, et authentique.