Édito : Pourquoi pas une Côte d’Ivoire… ivoirienne ?

Entre mimétisme stérile et audace de l’innovation locale

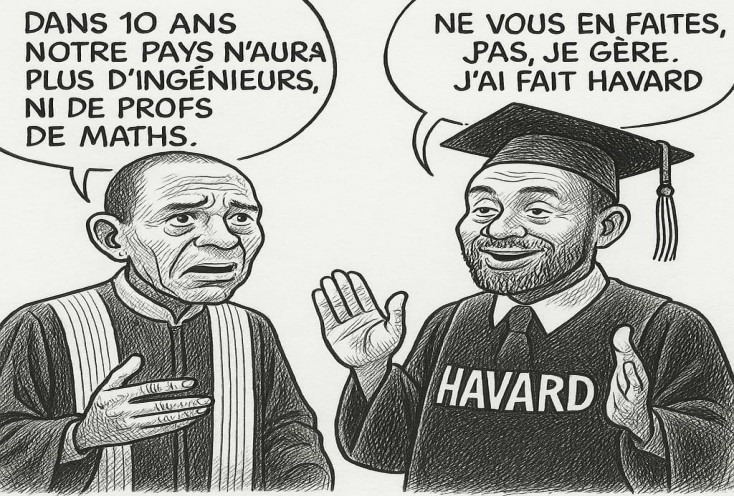

Deux visions s’affrontent. D’un côté, un ministre qui brandit ses diplômes étrangers comme étendard de légitimité. De l’autre, un éminent professeur ivoirien qui alerte sur la disparition des vocations scientifiques. Entre eux, un gouffre.

« Notre vision est de faire de la Côte d’Ivoire une Norvège africaine, un modèle de gouvernance transparente et durable des ressources extractives. La rigueur acquise à Harvard a nourri cette ambition. »

Dixit Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l’Énergie et des Mines.

Ce propos, dans un contexte où l’alerte du professeur Saliou Touré sur l’effondrement de nos filières scientifiques continue de résonner, en dit long. Il illustre une élite sous le charme des modèles étrangers, prompte à se faire soigner à l’Hôpital américain et à rêver d’une transformation structurelle de l’économie calquée sur des standards du Nord. Comme si la réussite ne pouvait éclore que sur les campus de Harvard ou d’Oslo.

Deux récits, un même pays

Deux visions s’affrontent. D’un côté, un ministre qui brandit ses diplômes étrangers comme étendard de légitimité. De l’autre, un éminent professeur ivoirien qui alerte sur la disparition des vocations scientifiques. Entre eux, un gouffre. Le premier croit que le salut viendra d’ailleurs. Nul n’est prophète chez soi, c’est connu. Le second rappelle que sans école solide, sans recherche locale, sans investissement dans notre propre génie, aucun développement n’est possible. Kigali nous prouve le contraire.

Pendant ce temps…

Pendant que Sangafowa Coulibaly promet une « Norvège africaine », aux légumes de Harvard, la filière mathématique s’effondre dans l’indifférence générale. Les chercheurs s’essoufflent. Les jeunes s’éloignent des filières scientifiques comme de la peste. Le tout dans le concert du brouhaha des buzz et notifications médiatiques.

Souveraineté de façade

On célèbre les ressources minières tout en négligeant les filières techniques qui pourraient les valoriser. Sans ingénieurs, sans techniciens, sans chercheurs bien formés, la gouvernance des ressources minières et de toutes les autres matières premières n’évoluera pas. Ce seront toujours les autres qui viendront les exploiter et s’enrichir à nos dépens. De quelle souveraineté parle-t-on alors ?

Déficit de transparence

Le modèle norvégien repose sur une exigence forte : la transparence. À Oslo, chaque couronne ( Ndlr : la monnaie nationale) issue du pétrole est tracée. Ici, l’opacité demeure la règle. Des contrats miniers au processus électoral, la confiance du citoyen s’érode, faute de clarté. Ce n’est pas ainsi qu’on parviendra à bâtir un modèle inspiré d’une société fondée sur la redevabilité où rendre compte est incrusté dans l’Adn. Avec la Société Nationale de Pétrole qui reste une sorte de caisse noire, et des accords signés au nom du peuple qui échappent au regard critique de l’opinion, autant se lancer dans la fiction. Quand la défiance prospère, le rêve d’une Norvège sans institutions solides, sans société civile respectée, sans contrôle citoyen apparaît comme un vœu pieux.

Talon d’Achille

La Norvège consacre plus de 6 % de son PIB à l’éducation. La formation y est adaptée aux besoins économiques du pays. La Côte d’Ivoire, à peine 4,5 %. Encore moins pour les sciences. Nos programmes scolaires, hérités de la colonisation, sont en décalage total avec les enjeux actuels. Chaque année, nos écoles déversent des bataillons de diplômés aux compétences inopérantes. Le numérique, la robotique, les énergies vertes restent absents des manuels. En d’autres cieux, on aurait construit des universités dédiées aux métiers du cacao. Pas en Côte d’Ivoire où les enseignants sont méprisés. Non, notre trajectoire ne mène pas à Oslo. Elle mène droit à l’impasse avec une formation qui reste le talon d’Achille d’une vision stratégique en panne de créativité.

Et pourtant…

La Norvège s’est construite sur deux leviers. Un fonds souverain bien géré et un investissement constant dans la formation. Nous, nous débattons de nationalité et faisons fuir nos cerveaux. Pourtant, ni l’or, ni le cacao ne remplaceront un esprit bien formé.

Rien n’est encore perdu. Le capital humain avide d’apprendre existe. Des talents ne demandent qu’à émerger. Ce qu’il manque, ce n’est ni le génie, ni la matière grise. C’est la volonté politique d’ériger l’excellence ivoirienne en préférence nationale. Une Harvard à Yamoussoukro, une Silicon Valley à Korhogo, une Oslo à Grand-Bassam : c’est possible. Les initiatives qui existent en ce sens sont trop timides.

Trois urgences

En attendant de passer en mode turbo,il y a trois urgences à évacuer. La réforme des programmes scolaires autour des compétences du XXIe siècle, alignées sur les exigences du marché de l’emploi et les défis et les avantages comparatifs de la société. L’accroissement des budgets consacrés à la recherche en mathématiques et en sciences appliquées. La création d’un fonds souverain ivoirien – pas une caisse noire – transparent et contrôlé par des citoyens intègres (tout le monde n’est pas corrompu chez nous ! ), pour garantir une redistribution équitable des revenus.

Vers une Côte d’Ivoire… ivoirienne ?

L’ambition de faire de la Côte d’Ivoire une « Norvège africaine » a le mérite de fixer un cap. Un débat digne d’intérêt, pour un désert de platitude. Mais cette comparaison comporte une faille. Pourquoi ne pas puiser d’abord en nous-mêmes les ressorts de notre propre transformation ? Le développement durable ne s’importe pas. Il se pense, se bâtit à partir des réalités.

Le jour où un ministre de la République sera aussi fier d’avoir été formé à l’INP-HB de Yamoussoukro qu’à Harvard, nous aurons fait un pas décisif.

Non vers Oslo, mais vers notre avenir commun.