La Théo des fleuves : Au cœur de l’enfer des Tsiganes, ces nègres-blancs

Ces autres damnés de la terre

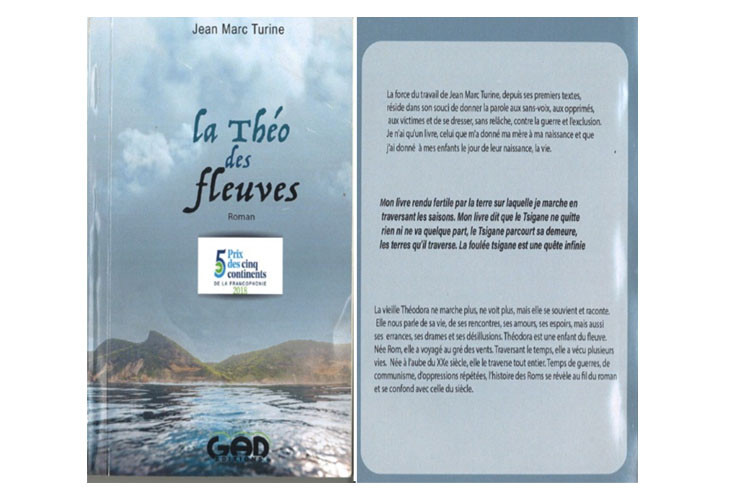

Prix des 5 continents de la francophonie 2018, « La Théo des fleuves » de Jean Marc Turine, publié par Gad éditions en 2024 est un roman profondément engagé de 190 pages à relents poétiques. A travers les souvenirs de la vieille Théodora de retour chez elle, l’auteur dépeint l’enfer existentiel des Tsiganes, peuple d’Europe de l’Est encore et toujours marginalisé. Un sort qui n’empêche pas l’héroïne de mener sa vie comme elle le ressentait, libre des pesanteurs culturelles et des préjugés raciaux.

C’est par l’allusion au fleuve, symbole de liberté que débute l’œuvre. A l’approche de la mort, Théodora voit émerger des dédales de l’oubli des souvenirs que les épreuves de la vie n’ont point altérées. Malgré les coups, elle n’a rien perdu de son optimisme. Son emportement contre Tibor, le jeune homme qui lui sert de guide, est symptomatique de son refus de courber l’échine. « Parce que vous êtes restés à croire en nos légendes, parce que vous vivez dans le fatalisme du subissement et parce que vous n’avez pas regardé le fleuve dans sa puissance, dans sa détermination et dans son exubérance de saltimbanque. Vous avez cru et vous le croyez encore, qu’en restant entre vous, vous préserverez notre culture. Vous avez peur des rencontres, des brassages », (page 8).

Apprendre pour s’émanciper

Cette vie de damnation à laquelle sont condamnés les tsiganes dès leur naissance, Théodora la refuse. Mariée à 15 ans selon la coutume à un homme qu’elle n’aime pas, elle intègre la famille de son époux. Se soumet aux désidératas d’un époux violent qui la bat, d’une belle-mère acariâtre, suivant les recommandations de sa grand-mère. « La décision de ton père lui appartient. Il faudra t’y faire et t’y soumettre. Et surtout donne des fils à ton mari. Sans cela, il ne te respectera pas », lui avait-elle rappelé (page 16). Théodora ne renonce pourtant pas à ses rêves d’émancipation.

Son ami Aladin, le seul homme qu’elle ait jamais aimé, lui a conseillé d’apprendre à lire et à écrire. « Accorde-toi cette force. Une fois cette indépendance acquise, personne ne pourra te l’enlever. Un peuple ne peut pas se développer, ni évoluer s’il refuse de modifier ou d’interroger les règles qui le dirigent », lui fait-il savoir. Un conseil qu’elle s’engage à suivre pour… « s’éloigner de son mari, pour se différencier de son père. » (Page 29).

L’occasion de partir s’offre à Théodora sous la forme d’un concours de circonstances imprévues. « Un soir, Vassili (Ndlr : son époux) ne revient pas. Ni le lendemain, ni le soir du lendemain », (page 31). A la suite d’une bagarre qui a mal tourné, il se retrouve en prison. Enceinte, elle lui annonce la grossesse alors qu’il est incarcéré depuis trois (03) mois. Vassili crie à la trahison. Il annonce la répudier et jure de tuer l’auteur de cette grossesse…

Persécution et génocide

Un malheur ne vient jamais seul. Quinze ans après la première guerre mondiale, les tsiganes sont la cible de persécutions. Traque, viols collectifs, assassinats, déportations vers les camps de concentration nazis, stérilisation des femmes… Le sort accable ces autres damnés de la terre. Environ 500 000 d’entre eux sont exterminés. C’est le Samudaripen (Ndlr : le génocide des Roms et des Sinti pendant la Seconde Guerre mondiale, reconnu tardivement et encore très méconnu). Un épisode tragique et douloureux dont Théodora retient une leçon ; « Aucun peuple en Europe ne subit un ostracisme comparable », page 58.

La fin de la guerre ne change rien à la condition des Tsiganes perçus comme « la plaie du pays », page 66.

La chute du mur de Berlin ne met pas non plus à la fin de la stigmatisation. « Un mur est tombé parait-il, mais sa chute ne nous a rien apporté sinon une pauvreté plus grande… », page 96.

A la page 99, au cours d’un échange avec Livia, la femme du milicien qui l’a persécutée, Théodora déclare comme pour établir sa religion définitivement ; « La manière dont on nous voit n’a pas changé. Ce qui a changé c’est qu’on ne peut plus nous rejeter ouvertement. C’est simplement un peu plus hypocrite. »

Au rendez-vous de l’amour

L’amour est toutefois au rendez-vous dans cet océan de misère. La paix revenue, Théodora retrouve Aladin avec qui elle partage des instants de vie en compagnie de Nahum, son fils d’adoption. La sédentarité n’est pas son fort, elle repart bientôt à la conquête de ses rêves : transmettre son savoir aux enfants. Sans diplôme sous le communisme c’est impossible. Les envies d’ailleurs qui lui collent à la peau, placent sur son chemin, un loup des mers, le capitaine Joseph Foudrol avec qui elle vivra une idylle à bord du navire marchand, le Sâmaveda pendant 217 jours. En souvenir de cet amour le navire sera rebaptisé Théo des fleuves plus tard…

Au soir de sa vie, Théodora la négresse-blanche forme le vœu de reposer au fond du fleuve, comme Joseph Foudrol dont le navire s’est brisé sur une falaise dans l’extrême nord des mers. L’homme malade s’est suicidé avec une partie de son équipage.

Initialement, cette œuvre littéraire est une pièce radiophonique de cinq épisodes créée par France Culture en 2011 pour rendre hommage à la mémoire et à dignité du peuple tsigane.

Jean Marc Turine est un écrivain, réalisateur et scénariste belge. Né en 1956, il est connu pour son travail à la fois dans le domaine de la littérature et du cinéma, où il explore souvent des thématiques liées aux minorités, aux injustices sociales et aux droits humains. Son œuvre témoigne d’un profond engagement pour les questions d’humanité et de mémoire.